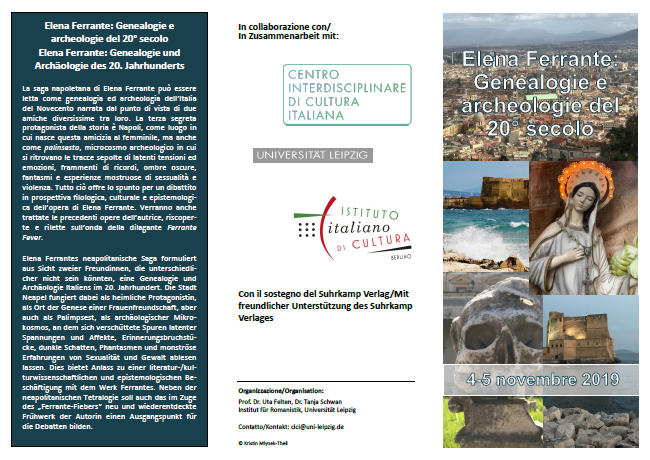

Secondo Suhrkamp (casa editrice tedesca di Elena Ferrante) incluso l’e-book e i tre volumi pubblicati finora in Germania del libro in brossura, la sola edizione tedesca de L’amica geniale ha venduto 1,8 milioni di copie. Nell’ottobre 2016, il giornalista investigativo italiano Claudio Gatti ha indicato chi si nasconde, a suo parere, dietro Elena Ferrante. I nomi di questi non sono mai stati confermati né questa presunta rivelazione ha cambiato in nessun modo le cose. Neapolitanische Puppen. Ein Essay über die Welt von Elena Ferrante parte dall’inizio, tracciando un excursus all’interno dei temi ferrantiani e del fenomeno Elena Ferrante, raccontando avvenimenti, riportando le voci più accreditate della critica letteraria internazionale, citando interviste e dichiarazioni tra le più significative. Quello che viene ritratto attraverso questo libro su Elena Ferrante è l’entrata sullo scenario globale, di un vero e proprio portento i cui presupposti iniziali negavano tutte le ricette conosciute fino ad allora per il raggiungimento del successo di un’autrice. Tuttavia il successo di Elena Ferrante non è un mistero. Per parafrasare la stessa autrice, si è trattato non solo di un portento notturno ma anche di un portento diurno che dall’anno 1992, un anno cruciale per la storia contemporanea italiana, con la pubblicazione de L’amore molesto, arriva al futuro, cioè all’attesissima data del 7 novembre prossimo, giorno dell’uscita del nuovo romanzo di Elena Ferrante, conservando intatto tutto il suo significato letterario, sociale e civile. L’ottica con cui è stato scritto Neapolitanische Puppen. Ein Essay über die Welt von Elena Ferrante è quella di una lettrice della prima ora che non ha mai smesso di leggere Elena Ferrante e ciò che anno dopo anno, secondo un crescendo davvero strabiliante è stato scritto su questa autrice. Sono davvero lieta che questo mio lavoro abbia incontrato nel 2017 l’interesse della casa editrice tedesca Launenweber nelle persone di Christian Berglar e Salvatore Tufano fino alla pubblicazione del libro nel 2018 nella collana LW italica attraverso i cui libri, Launenwebwer svolge una ricerca encomiabile rispetto a tutto quanto di contemporaneo, e non scontato, anima il panorama culturale italiano. In ultimo sono doppiamente grata alla professoressa Franziska Andraschik del Centro Interdisciplinare di Cultura Italiana (CiCi) dell’Università di Lipsia su indicazione della quale il mio lavoro su Elena Ferrante ora prenderà parte, insieme ad altre importanti iniziative correlate, al convegno annuale del CiCi “Elena Ferrante –Genealogie e Archeologie del 20° secolo” il quale si terrà a Lipsia il 4 e 5 novembre 2019. Di seguito il programma e il primo capitolo di Neapolitanische Puppen. Ein Essay über die Welt von Elena Ferrante.

Neapolitanische Puppen. Ein Essay über die Welt von Elena Ferrante.

di Viviana Scarinci

Il libro di tutti e di nessuno. Capitolo I

“Tra il libro che va in stampa e il libro che i lettori acquistano c’è sempre un terzo libro, un libro dove accanto alle frasi scritte ci sono quelle che abbiamo immaginato di scrivere, accanto alle frasi che i lettori leggono ci sono le frasi che hanno immaginato di leggere”[1] scrive Elena Ferrante in un breve saggio, intitolato Il libro di nessuno datato 10 ottobre 2005[2]. Di tutte le memorabili sentenze proferite nell’ambito degli scritti e delle interviste rilasciate da questa autrice invisibile, questa è una di quelle dichiarazioni che si è dimostrata profetica oltre l’immaginabile. Già nel 2005, quindi, Ferrante prefigurava l’importanza strategica e letteraria di quel terzo libro scritto tanto dall’autrice quanto dalle sue lettrici e dai suoi lettori.

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2016, la casa editrice e/o pubblica una nuova edizione ampliata de La frantumaglia. La prima edizione del libro usciva nel 2003. Quello che da qui in poi chiameremo la nuova frantumaglia, è un libro di quasi quattrocento pagine che integra materiali inediti e materiali circolati attraverso la stampa internazionale, fino ad aprile 2016. In queste pagine lettrici e lettori apprendono che la scrittrice ha tre sorelle, che la madre era una sarta napoletana e che ha vissuto a Napoli per la prima parte della sua vita.

Nello stesso periodo, nell’ambito di un’importante e lunga intervista rilasciata da Elena Ferrante a Der Spiegel[3], cui avremo modo di riferirci in seguito, abbiamo un’altra rivelazione sulla sua vita privata, rilasciata con l’usuale reticenza cui Ferrante ci ha abituato. Nell’occasione dell’imminente uscita del primo libro della saga de L’amica geniale in lingua tedesca infatti, Elena Ferrante dichiara di avere dei figli e che mantenere un equilibrio tra i due amori, quello per la scrittura e quello per loro, è stato un compito molto difficile.

Tra fine agosto e settembre 2016 alcune recensioni e segnalazioni si occupano delle novità e delle curiosità biografiche che via via emergono dalla pubblicazione della nuova frantumaglia. Insomma, tutto nella norma. Tutto come da copione, fino a una fatidica domenica di inizio ottobre 2016, giorno in cui il Sole24ore, pubblica un’inchiesta di Claudio Gatti[4] che svelerebbe una volta per tutte l’identità di Elena Ferrante. Non si tratta di una rivelazione come le tante che negli anni, si sono avvicendate in merito all’identità di questa autrice. Gatti circostanzia in modo per lui plausibile la sua scoperta e aggiunge nuove informazioni sul caso. La signora incriminata di essere Elena Ferrante non reagisce. Gli editori dell’autrice insorgono. L’inchiesta pubblicata contemporaneamente sul quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, dal sito di giornalismo investigativo francese Mediapart e da quello della rivista americana The New York Review of Books, a giudicare da tutto ciò che ne è conseguito, parrebbe destinata a mettere in luce alcuni aspetti che vanno oltre gli intenti giornalistici del caso.

In tempi non sospetti, alla fine di agosto 2016, cioè poco prima che si scatenasse lo psicodramma globale provocato dalla pubblicazione dell’inchiesta di Claudio Gatti, su La Repubblica, Stefano Bartezzaghi[5], in un articolo dedicato all’uscita della nuova frantumaglia scrive “tra la dimensione piena e incarnata dell’autore e quella vuota della pura voce letteraria, la Frantumaglia[6] insinua una dimensione frattale, frammentata”. Una dimensione intermedia, dichiaratamente incoerente che proprio per questo motivo apre la prima pagina di quel terzo libro, di cui Elena Ferrante scriveva molti anni prima. Ossia quello che tutti noi lettrici e lettori stiamo inscenando ora intorno a Elena Ferrante. Proprio quella dimensione interstiziale che mette insieme ambivalenze, racconti, bugie, verità letterarie lapidarie, passioni cocenti e passioni cialtronesche, ponendo l’autrice e i suoi lettori sullo stesso piano e di fronte alla madre di tutti i paradossi letterari e non: la propria autenticità.

L’indagine giornalistica è tutt’altra cosa dalla letteratura ma l’autenticità è qualcosa che riguarda sia l’ambito giornalistico che quello letterario, pur partendo da presupposti che possono apparire inconciliabili e perciò suscettibili di divergenze sostanziali. Tra i due ambiti, a divergere è essenzialmente ciò che si intende quando si parla di verità. Nel giornalismo la verità si lega ai cosiddetti fatti, mentre in letteratura questa si lega a ciò che il poeta Samuel Taylor Coleridge teorizzò per la prima volta in un suo scritto del 1817: la sospensione dell’incredulità.

Coleridge, in quel remoto scritto, indica che gli sforzi di chi scrive devono per lo più essere indirizzati verso l’invenzione di personaggi romanzati in modo tale da mettere in comunicazione l’intima natura umana a una parvenza di verità. Una forma di verità sufficiente a procurare il desiderio che queste rappresentazioni, create da chi scrive, possano essere vere, procurando così nell’immaginario di chi legge quel desiderio di sospensione del dubbio che costituisce la fede poetica. Ne la nuova frantumaglia viene riportato, con qualche correzione, un racconto scritto da Ferrante apparso su Sette, supplemento del Corriere della Sera, il 3 maggio 2002[7]. In quel capitolo che si intitola proprio Sospensione dell’incredulità, oltre al racconto di fantasia ospitato dal supplemento del Corriere e ispirato alla figura dell’allora premier Silvio Berlusconi, viene riportata una lettera di accompagnamento indirizzata al suo editore Sandro Ferri in cui l’autrice fa un’interessante premessa. Ferrante, infatti, con straordinario anticipo sui tempi, nota quella che diversi anni dopo sarebbe stata un’evidenza globale, ossia come un certo tipo di narrazione “politica” alla pari di quella “letteraria” possa beneficiare, avvalendosi della sospensione dell’incredulità, di una diffusa credulità “non di cittadini ma di pubblico” facendo balenare lo spettro di una società civile sempre più predisposta alla spettatorialità.

Volontaria in chi ascolta o indotta dall’abilità di chi affabula, è comunque quella sospensione dell’incredulità, accordata a un racconto, ciò che garantisce a torto o a ragione sull’autorevolezza di una storia che ci viene raccontata ma anche ci restituisce a quel piacere intenso e liberatorio con il quale soprattutto le favole, ci fanno partecipare al gioco delle possibilità messo in campo dal destino.

Forse è per questo che le divergenze, nel caso di ciò che riguarda Elena Ferrante, risultano tutte estremamente significative: riformulando all’infinito la propria versione, non approdano mai a nulla di definitivo. Ciò perché alla fine dei conti c’è sempre qualche cosa che manca, cioè il corpo della donna che si chiama Elena Ferrante.

Violazione della privacy di una persona che forse è l’autrice dei romanzi napoletani o legittima inchiesta giornalistica intorno a una notizia che comunque c’è, e a quanto pare interessa moltissimo. E perciò vende e fa vendere. Linguaggio sessista, invidie autoriali, misoginie, finti malumori, difese passionali, scetticismi, amore vero o presunto tale, appelli al diritto di non sapere, accorate dichiarazioni di menefreghismo: leggendo le decine e decine di articoli prodotti in mezzo mondo dopo l’inchiesta di Gatti, appariva chiaro che in questa storia così magica, è tutto vero, anche quello che non lo è.

Nella nuova frantumaglia, Elena Ferrante ha mentito, dice qualcuno, e questo potrebbe togliere credibilità alla sua parola scritta. Ma assecondando proprio quella sospensione dell’incredulità di cui sopra, La frantumaglia può essere letta anche come un racconto su una scrittrice che ha scritto dei romanzi, un fascinoso libro nel libro, come ne sono stati scritti molti, in cui non c’è nessuna disonestà nel mentire se a scrivere è la regina dell’autofiction. In fondo Elena Ferrante a voler assecondare l’immaginazione che la parziale omonimia con la Elena Greco protagonista della tetralogia suscita facilmente, si chiama Elena Ferrante, come tutti noi. Walter Siti[8] docet.

Nella filosofia esistenzialista, secondo il vocabolario della lingua italiana Treccani, l’autenticità dell’esistenza coincide con quell’esistenza in cui il singolo ritrova il proprio più profondo se stesso, lontano dal modo d’essere quotidiano, superficiale e impersonale, in cui l’uomo vive abitualmente[9]. Ma se la donna e l’uomo contemporanei faticassero, più che in altre epoche, a reperire quel lontano essere i veri se stessi? Se non riuscissero più di tanto a prendere le distanze da quello che è il modo d’essere quotidiano, la portata di quanto può affermare socialmente l’opera di Elena Ferrante rasenta la dismisura, soprattutto se guardata dal punto di vista degli effetti di cui, questa firma, è causa da più di vent’anni.

Più di chi sia Elena Ferrante, ciò che interessa qui è un’indagine su cosa di fondamentale abbia messo in atto il dispositivo Ferrante, volente o nolente chiunque lo abbia ideato. Se il meccanismo di identificazione che l’opera di Ferrante consente a lettrici e lettori è indiscutibile, le passioni che questa enigmatica autrice sa suscitare non riguardano soltanto la meravigliosa identificazione che ha consentito a tutti noi.

Autenticità, ambivalenza e invisibilità sono tre capisaldi inscindibili come principi radicati, mediati e lungamente meditati nell’opera complessiva di Elena Ferrante, fino dentro risvolti insospettati e forse incontrollabili.

In una raccolta di saggi edita in Italia nel giugno del 2016 e intitolata proprio Dell’ambivalenza[10] sul filo di un serrato confronto tra tre romanzi contemporanei scritti da donne, tra cui L’amica geniale, viene analizzato il potere dinamico dell’ambivalenza. Ossia tutte quelle detonazioni innescate da questo atteggiamento così bistrattato. Finalmente liberato dall’annoso pregiudizio dell’incoerenza, affibbiato per tradizione al femminile, questo modo di intendersi ambivalenti sul piano letterario di cui il romanzo di Elena Ferrante è un esempio tra i più fulgidi, sembra dare il meglio di sé proprio attraverso i romanzi napoletani. Scrivono a questo proposito Anna Maria Crispino e Marina Vitale: “L’ambivalenza, fuori dal suo ambito psico(pato)logico, ci appare sempre più come ciò che consente di tenere insieme le parti diverse e a volte conflittuali del proprio sé. Ma è pur vero che nell’ammirazione tra donne, l’ammirazione per l’altra può diventare affetto e amore, ma anche generare invidia e competizione […] in quella ricerca di identità che ha contrassegnato il Novecento, il rapporto a due (o a molte), tra donne, ci pare si giochi spesso in un rimbalzo continuo di rispecchiamenti e prese di distanza che investe le diverse forme di amicizia, le relazioni amorose e sessuali, le pratiche condivise dell’agire politico”

Elena Ferrante, ci parla di donne come nessuno ha saputo fare prima. Attraverso la propria immagine mancante ha infatti acceso i riflettori su un vuoto che urlava da tempo il bisogno di essere colmato. L’assenza dell’autrice come corpo e come identità femminile non è da considerarsi un elemento esterno al romanzo di Elena Ferrante ma è posto nell’ambito del dispositivo rappresentato da tutto ciò che concerne questa autrice, a segnalare una mancanza che investe in larga misura sia la società che lo statuto del romanzo. Evocare le molteplici possibilità conoscitive suggerite da un congegno in qualche modo agito da un’autorialità ed insieme alimentato da centinaia di migliaia di lettrici e lettori di tutto il mondo, è quanto tenteremo di fare nelle pagine successive. Vittima, anche chi scrive, del fascino esercitato da quel terzo libro partorito da una sorta di immaginario collettivo di cui sono alimento tanto i libri di Elena Ferrante che l’immaginazione di tutte le sue lettrici e lettori.

Le donne: amiche, madri, amanti, mogli, sorelle e per di più napoletane, in fuga ma anche donne decise a restare: sono loro le protagoniste indiscusse. Il culto dei figli, della famiglia, l’evanescenza della linea di demarcazione tra l’immanente e il trascendente, il territorio flegreo, il mitico vulcano, il mitologico Averno, sono soltanto alcuni degli elementi che hanno consentito a Elena Ferrante, come ad altre scrittrici italiane di provenienza meridionale, un’interessante rivisitazione delle proprie origini senza che queste fossero intese necessariamente in modo localistico ma anzi, passando per Napoli, si rivolgessero oltre ciò che Napoli significa geograficamente.

In questo senso i romanzi di Elena Ferrante riescono a offrire coordinate molto interessanti da considerare soprattutto perché capaci in qualche modo di rispondere alle esigenze di lettrici e lettori postmoderni e globalizzati.

[1] E. Ferrante, La frantumaglia. Nuova edizione ampliata, Roma, edizioni e/o, 2016, p. 185

[2] Op. cit., p. 186

[3] Der Spiegel, Nr. 34 / 20.08.2016, pp. 108-117

[4] http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-10-02/elena-ferrante-tracce-dell-autrice-ritrovata-105611.shtml?uuid=ADEqsgUB

[5] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/08/31/indizi-e-paradossi-del-rebus-ferrante31.html

[6] Così nell’articolo

[7] Op. cit, pp. 86-92

[8] Qui è parafrasato l’incipit del romanzo “Troppi paradisi” (Einaudi 2006) in cui l’autore, Walter Siti inscena se stesso in un’opera di fantasia, esordendo nell’ambito del romanzo “Mi chiamo Walter Siti, come tutti. Campione di mediocrità. Le mie reazioni sono standard, la mia diversità è di massa. Più intelligente della media, ma di un’intelligenza che serve per evadere”.

[9] http://www.treccani.it/vocabolario/autenticita/

[10] A. M. Crispino e M. Vitale (a cura di), Dell’ambivalenza. Dinamiche della narrazione in Elena Ferrante, Julie Otsuka e Goliarda Sapienza, Roma, Iacobelli editore, 2016, p. 10